先週末は恩田陸に捧げました。

『蜜蜂と遠雷』

ピアノコンクールで天才たちがぶいぶい唸る。まさしく『チョコレートコスモス』に熱くなった人々が快哉を叫ぶ一冊。でも読者が一番じりじりして待っていたに違いないトリの演奏をまったく描写せずに最終結果だけぽいっ、と投げ出して終わるのがものすごく恩田陸っぽくて……あぁ、すき……!っていう。

『七月に流れる花』『八月は冷たい城』

「講談社ミステリーランド」シリーズのラストのラストを飾る、ご褒美盛り沢山のような装丁が素敵な本たち。果てしなく部屋と回廊が続く古城。少年少女。夏の合宿。これもザ・恩田陸なアイテムがたんと出てきますね。ずいぶん昔に出た「淋しいお城」を読んでれば“みどりおとこ”の正体はだいたいわかっちゃいますけど、初体験のお子たちはどう思ったかしらん。

今まで全然意識したことなかったけど、やっぱりこの人も手塚治虫の影響受けてるんだろうなーっ、ていう感じの絵になっていた

とりあえず、中谷宇吉郎の随筆集から読んでみよう。おもしろそう。

『前方後円墳の世界』 広瀬和雄

おもしろかったー。「たたたいへん、古墳に行かなきゃ!」ていう気分にさせられました。

姫野カオルコがまさに「ようやく」という受賞だったので、恩田陸も6度目の正直、あるはずよ!と意気込んで『雪月花黙示録』読みました。いつも通りというか、ほぼ直木賞眼中にないかんじの面白さでした。いいね、うん。それもいいよ。ほほほ。

『散歩』 小林聡美

小林聡美と「これぞ」という人々のお散歩録。

小林聡美 でも駄洒落を言うと、脳が活性化されていいらしいですよ(笑)。駄洒落が浮かんだときにそれをとどめるとすごくストレスになるらしいです。

柳家小三治 ああ、そう?

小林聡美 浮かんだときはなにがなんでも発したほうが健康にはいいらしいです。

名言いただきましたー。

夜の底は柔らかな幻/恩田陸

ラストスパートかかってからのみるみる急展開に「え?え?」っていってるうちにどかーん!ばこーん!ずぎゃーん!はい終わり!ていう力業っぷりがものすごく恩田陸らしい。そいうついて行けなさも込みで魅力だとはつねづね思ってるけど、この本はご新規さんにはなかなかハードル高そう。正直わしも、このまとめ方はアリなのかどうかまだよくわからん。とりあえず『きのうの世界』以上にブッ飛んでることだけは言える。

宇宙人っぽさはものすごく。

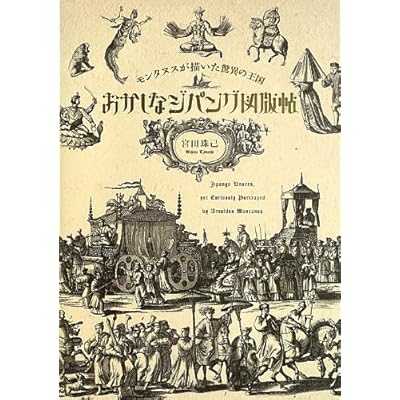

後ろの人が、付き添ってるというより「捕獲してる」感に満ち満ちているところが余計にそういう雰囲気にさせてますよね。

当時のヨーロッパの人からすれば、日本について想像してみること自体が壮大なファンタジーだったでしょうから、そう考えてみたらなかなか胸躍るものがあるかもしれないです。

『おかしなジパング図版帖』 宮田珠己

まだ日本の詳細がヨーロッパに伝わる前の、断片的情報から伝言ゲーム式にひねり出して描かれた珍妙な国「ジパング」の数々。

どれもツッコミ所満載で抱腹絶倒なことうけあいですが、ぶっちぎりの破壊力なのがこれ↓

……………………………………。

外出する貴婦人とそのお付き。もう言葉がない。

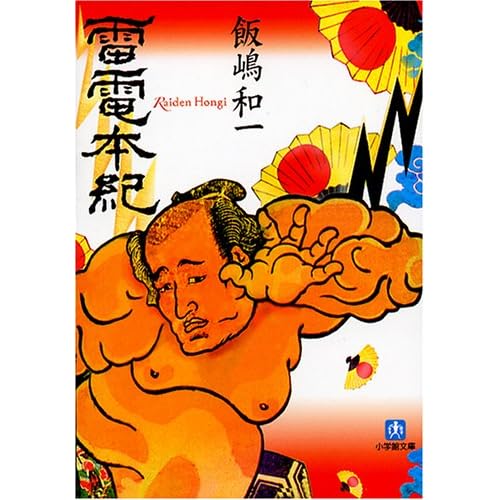

雷電本紀/飯島和一

歴史上でいちばんつおいお相撲さんがどすこいどすこい相手をなぎ倒していくよ(適切でない説明)でも爽快感よりも、彼が背負った諸々の使命感が勝ち星をあげるたびにこちらの肩にもずしずしとのしかかってくるよう。対照的にあっけないほどさらりとした幕切れには思わずホロっと。

アルフ=ブリョイセン『小さなスプーンおばさん』

こないだ本棚を整理してたら出てきたので久々に読み返してみまった。

おばさんが犬猫や天気をうまいこと言いくるめて家事を代わりにやらせるシーンは子供心に「いいなー楽ちんで」と思っていたのですが、

改めて読み返してみて、猫が舌でなめ回した食器を「きれいになった」と見なせる強心臓の持ち主でなければこの家事法はマスターできないことがわかりました。

小野不由美『鬼談百景』

新刊です、おひさしぶりの。そして待望の奇談集。やっぱ怪談は起承転結がしっかりしたのよりも、こういう「ザ・断片」て感じのやつが好きよー。

読み終えた直後よりもしばらくしてからじわじわきます。でもあえて夜中に読んでこそ、ですよ。ひー

清水ミチコ「私の10年日記」。

『TV Bros.』連載コラムの10年前からの総まとめ。だからまだナンシー関も亡くなってないし小林聡美と三谷幸喜も夫婦だし。だいぶ本の意図から外れてせつなーく読みました(´・ω・`)

『短歌の作り方、教えてください』俵万智×一青窈

俵万智が先生に、一青窈が生徒になっての通信短歌教室。

作中で俵先生も言ってますが、一青さんはいったん五七五七七の定形に収まってしまった歌でも、推敲の段階でざっくざく大胆に改変していくので、先の読めないちょっとしたスリルがありました。

指南役は初めての俵先生と、超感覚的で変化球の宝庫な一青さんが、お互いに四苦八苦しているコミカルさもあって楽しく読めますし、なにか芸術的なものを作り出していく過程での思考の流れみたいなものも見えて興味深かったです。

『伯林蝋人形館(ベルリンろうにんぎょうかん)』皆川博子

全体を覆う眩惑的で耽美な空気はやはり皆川博子。

そして最終的には、その耽美な世界は、作中もっともシビアで現実的な一人の女性によって作り上げられたものであることが明かされますが、そうしたドライな着地点を用意してくるところも、とても皆川博子。

まっ白な霧で美しく包まれた底なし沼をのぞき込まされたような読後感。スリリングだわ。

皆川博子といえば、あれだけ話題になった『開かせていただき光栄です』をまだ読んでません。はよ読まなっ。

『ループ』鈴木光司

以前、映画の『リング』シリーズのプロデューサー氏のインタビューを読んだんですが、彼が「当初はループも映画化するっていう話があったんだけど、ホラーじゃないからやめた」と言っていた意味をようやく理解。リングは最終的にこんな世界に行ったのね。これは映画にはできないわぁ……

うーん、イマジネーションがふくらみすぎて脳みそがぱかーーんと破裂しました。よくこんな話思いついたなぁ。(内容は1もらすと100までバレる話だから言えない。言いたい)

『遠野物語』柳田國男

およそ物語とよばれるものののいちばんシンプルな姿、だけに、怖いところはものすごく怖い。

森の中で山女と行き会う話なんか特に。要約すると「森の中で赤ん坊を背負った大女とすれ違いました。よく見ると女は地面の30センチくらい上を滑るように移動してました」っていうだけなんだけど、実際に文字を追ってると理由もなくぞわーーっとする。

『夜の蝉』北村薫

久しぶりに再読。相変わらず上品な言葉づかいは読んでるこちらまでハイソな気分になれるざーますのよ。をほほ。

有井諸九の「朧夜の底を行くなり雁の声」にまつわるエピソードは、今思うと俳句やら短歌を好んで読むようになった最初のきっかけかも。面白かったんだもの、その解説が。

やっぱり「それがどうして面白いのか」を解説してくれる人がいるのといないのとでは食いつきが全然違うもんね。

――はるか天空の雁の声を《底を行く》といい、更にその上の夜の無限を示すというのは恐ろしいような感覚だ。そしてその夜は朧に霞む白い夜なのである。

ってな感じでねぇ。「何事も先達はあらまほしきことなり」ってやつですね。いやちょっと違うか。

恩田陸『きのうの世界』

クライマックスのバカでかいっつーかバカそのものなスケール感と爽快感は異常

こういう話はチマチマ読み進めても仕方ないので、これから読まれる向きには是非に一気読みをお勧めしたい

問題は上下二分冊で650ページ超っていう、この力の限り一気読みに不向きなボリュームですよ

「ともだちは実はひとりだけなんです」平岡あみ

この子の短歌を読んでて、ものっそいはてなハイクっぽいと思ったっていうか、やっぱりハイクって実際の俳句とか短歌に通じるものがあるんだなと。

わりと深刻な歌が多いんだけど、

「吉祥寺、母と買い物三十分たたないうちにけんかをしました」

なんて、無性に何の報告かわかりませんがとか冠つけたい感じ。

/読了

/読了