貴重な写真や動画を見せてもらったお礼を書いています。「お写真」と筆が動いたあと、「お動画」とは言わないな…と、しばし筆が止まりました。

![]() お話しするにはログインしてください。

お話しするにはログインしてください。

言葉のことを語る

言葉のことを語る

いまでこそくたびれたおっさんですが昔はガラスの十代後半だった頃があって、そのころ多摩では「なにげに」という言葉がありました。なにげに巧いとか、そういう使い方なんだけど全国区の言葉ではないので、大学生になった前後で誰にも理解できる言葉ではないものはつかわないほうが、って忠告を受けてあまり使わなくなっています。以降、誰にでもわかる言葉というのを意識しだした。

いまでもなるべくそれを意識してるんだけど、世の中はそうじゃないんだなあ、と改めて思ったのが「エモい」です。誰もが知ってるわけではない言葉のはず。でもそれが心情的にぴったりくるので使ってるのだと思う。

んだけど、そこでお伺いします。「エモい」に限らず、あなたが言葉を使うとき

1、心情に近い言葉があったら伝わるかどうかを考えず躊躇なく使う

2、他人が理解できないかもしれない言葉はなるべくつかわない

3、そこらへん、考えたことがなかった

言葉のことを語る

Johnny Thunders / Madrid Memory はライブ盤なのですが、最初のアーティスト紹介が「ジョニさんです!」って日本語に聴こえました。(o 「Johnny Thunders !」)

言葉のことを語る

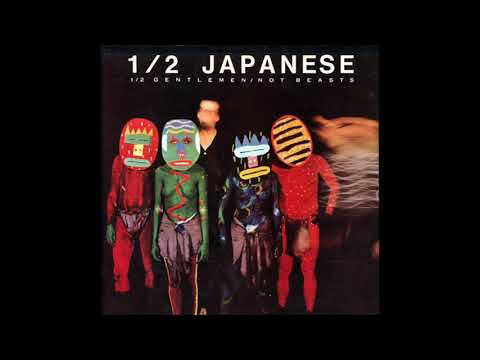

バンドの「Half Japanese」ってどういう由来なんだろうと思いつつ、聴いたことがなかったので聴いてみた。「No More Beatle Mania」(「1/2 Gentlemen/Not Beasts」アルバム)。

ガレージパンク!

言葉のことを語る

皆さんに伺うんですけれど、

1. 人について「ハーフ」という言葉を、

a. 使ったことがある

b. 使ったことはないけれど、聞いたことがある

c. 使ったことも聞いたこともない

d. 使ったことも聞いたこともないけれど、言いたいことはわかる

2. 人について「純ジャパ」という表現を

a. 使ったことがある

b. 使ったことはないけれど、聞いたことがある

c. 使ったことも、聞いたこともない

d. 使ったことも聞いたこともないけれど、言いたいことはわかる

いかがでしょう?

言葉のことを語る

ちょっと前にチェーンのうどん屋へ寄ったときのことなんすけど、うどんを喰い終わった後に食器棚に返すじゃないっすか、器を。個人的に牛丼屋でも蕎麦屋でも「ごちそうさまー」って声かけることが多かったしその時も声をかけたんだけど、観察してると、誰も何もいわなくなっててちょっとびっくりした。十年前くらいは「ごちそうさまー」とか「ごちそうさん」ってみんな言ってた気がするのだけど、いまいち自信がないし、記憶違いか気のせいかも。

言葉が変わってゆく、というのとちょっと違うけど、なんとなく他人に配慮したり感謝する言葉がちょっとずつ世の中から減ってきてるのではないか、という気がしてならないです。気がするだけで例証はだせない。混雑したバスの中で「降ります」って声も気が付いたらみんな言わなくなったような。なんでこんなふうになっちゃったんだろ。

言葉のことを語る

言葉が変わっていくのを他人事のように眺めるのは、好き

言葉のことを語る

(承前)

「もしもし」が今日日はやらないというならわかるのですよ。「もしもし」だって電話が登場したときにできた謎習慣ですから、消えていくとこもあるでしょう。

でも、使われなくなったので聞くと違和感があるということと使ったら失礼なのは違うと思うのですよ。

言葉のことを語る

「申す」が、「上から目線的な印象になる」と思っている人がいるのか。謙譲語を上から使うのか。

……いないと思うなぁ

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200120-00010008-fnnprimev-life

言葉のことを語る

去年は加藤周一没後10年(生誕100年)、福永武彦没後40年だったんですね。といってもわたしは福永武彦のことはほとんど知らなくて、昨年の加藤周一生誕100年シンポジウム京都会場に登壇した池澤夏樹が福永武彦の息子だというさえ今知ったよ。

福永武彦は詩人である。

(…)

福永武彦は、私にとっては、友人である。

私は「友人」の語を、福永によって、定義する。有難うという以外に、友人としてのこの男についてはいうことがない。

(加藤周一「福永武彦を論ずー『福永武彦全小説』(新潮社版)」(1973)より)

この文章いいなあ。(仮眠しそびれた。)

言葉のことを語る

日本語が視覚優位かはともかく、アメドラとか見てると「書かれる/た言葉より話される/た言葉の方が偉い」という価値観はすごく感じる。

スピーチ文化もだし、スペリングビーでさえ書くんじゃなく口でアルファベット読み上げるとか。

言葉のことを語る

カラーゲ語

ムダーシ:無駄足

カラーゲ語って音から素直に言葉を覚えた子供が笑われる言葉辞典ですよね。そう思うと胸がうずく。

例 イレーみせ:入江店(わたくしが子供のころ近所にあった小売店)

言葉のことを語る

みんなが「シュトレン」って書いてくれるSNS。素敵。

言葉のことを語る

昨日なんとなくポップソングとしての「My Sweet Lord」を口ずさんだのですが、「メリー・クリスマス」と「ハリー・クリシュナ」って音が似てるなと思いました。

https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%8A-117566

ハレー・クリシュナ Hare Kṛṣṇa(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説)

言葉のことを語る

かもさんの「比較的小さくて、ゆっくりとした言葉づかいで」語るということと関連すると思うのですが、ずっと「語りのスピードを下げる」ということを心がけていて、it-talks にはその機能があるような気がするなあと思っています。どうなっていくかわかりませんが、自分たちに注目しています。

言葉のことを語る

冷笑的なのに声が大きい人はいつでもいて、通勤電車でもネットでも世代や性別を問わずそういう人の声は聞き取りやすいように思います。ゆっくり膝突き合わせて話し合うと、そうではない人が(まだ?)多くいることにも気がつきます。そういった人々の声はわたしたちのそれと同様に比較的小さくて、ゆっくりとした言葉づかいで語られるように思います。

わたしはまだ絶望していません。大人にも若者にも子どもにも、冷笑的ではない語り手はたくさんいると信じています。

(最初はお返事 >> を書こうと思ったのですが、どうもうまく考えがまとまらないのです。困った困った)

言葉のことを語る

>> id:poolame

真面目に、厳密に、突き詰めて考えて、それを可能な限り正確に精密に相手(複数、単数問わず)に伝えようとする行為がカッコ悪いと思われるようになったのはいつ頃からなのかなと思います。

時代的なこともあるのかもしれないけれど、私の高校時代くらいには人間の生き方に関わることにしろ、社会に関することにしろ、しょっちゅう考えまくって議論し合ってました。真面目に語るということが揶揄されるなんてことはなかったように思うのですが。そのころ考えていたことはオトナから見れば幼稚な部分があったかもしれないけれど、そうやって物事を自分の頭で深く考えてみて、他人にも伝えてみようとすることはとても重要だと思うんですけどね。

言葉のことを語る

こないだハイク友だちとビールを飲んだとき、「私たち、90年代、なにか間違ったんじゃないか」って言われて、それは、斜に構えてすべて笑い飛ばしていくような姿勢が現在の冷笑につながっちゃってるんじゃないのという話だったのですけど、そういうことはありそうだなあと思いました。また、別のときにやはりハイク友だちとワインを飲んでいたら、「『毎日』を同じようにきちきちっと維持していくのは何もすごく立派なことではなくて、身体的な欲求にかなっていると思うので、そこはふつうにキープしていけばいいと思う……」といったような話になり、「あっ、そうかも」と思…[全文を見る]

言葉のことを語る

レノンのEMI時代のベスト盤「Shaved Fish」のタイトルについて「ええっ!つまり鰹節ってことか!」と知ったのは高校を卒業しようとしていた頃で、「かつおぶし」=「shaved fish」と頭の中に固定化されていたのだけど、Wikipediaだと「Katsuobushi」で出てるし、shavedという言葉は説明文の中で出てくるけど、そんなに最重要キーワードという感じでもないねえ。(訂正:と書いたけど、とはいえ「削る」に該当する単語は shaveなのは確かか。)

https://en.wikipedia.org/wiki/Katsuobushi

言葉うちでしか通じない符丁のことを語る

うちでは「マンセル渡り」っていいます。 >車道を渡る

/言葉

/言葉